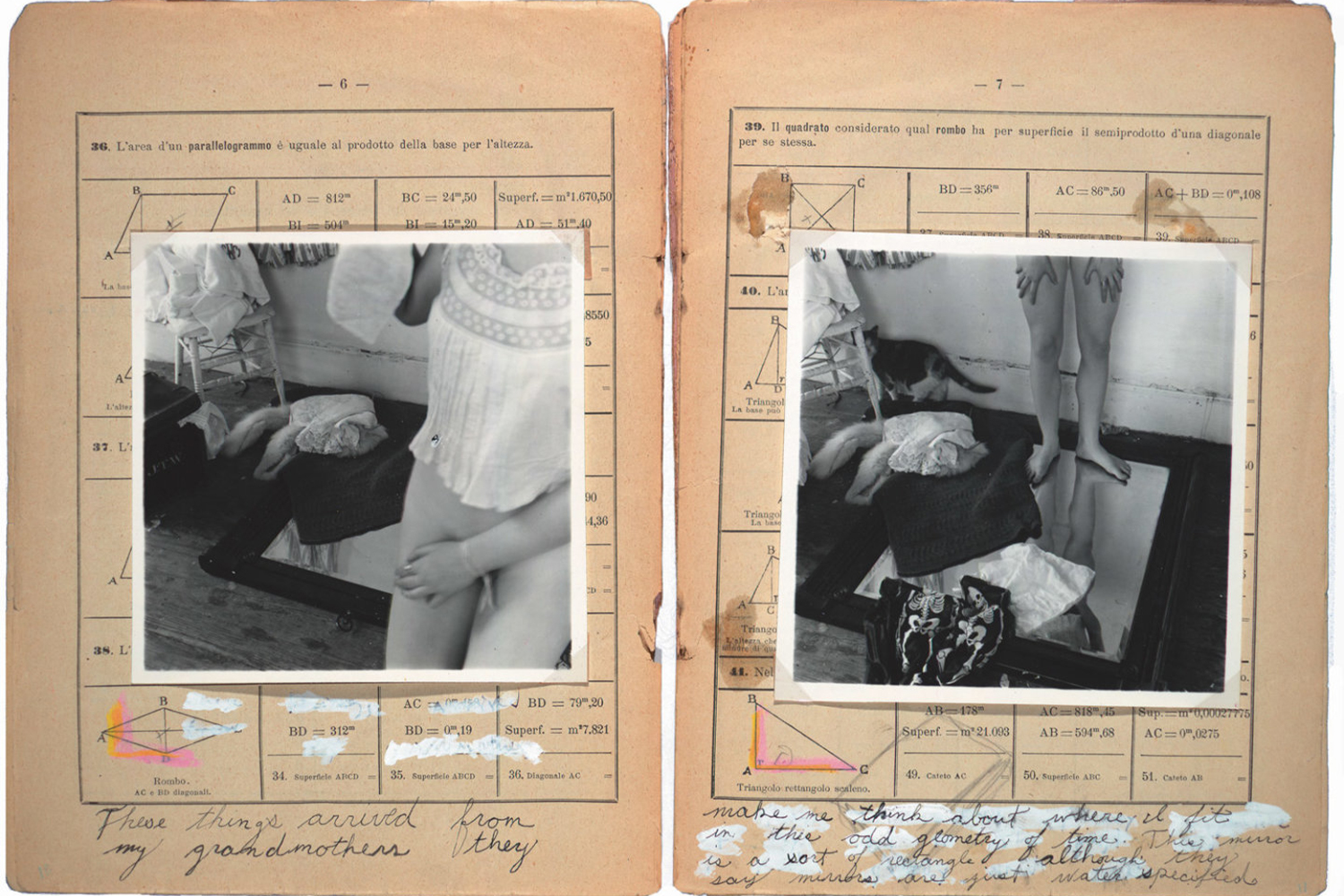

«Non dubito neanche per un istante che il messaggio essenziale che avrò cercato di cogliere a brandelli lungo la mia vita reale stia attualmente passando attraverso di te e – dirò di più – forse solo attraverso di te». Così, nel 1942, a New York, André Breton accoglieva l’ingresso in poesia di Charles Duits, allora appena diciassettenne. Al suo ritorno in Francia, Duits collaborò a diverse riviste letterarie e scrisse il suo primo romanzo (Le Mauvais mari, 1954). Nel corso dei decenni costruì un’opera potente e senza compromessi, nata dalla sua esperienza d’uomo alla ricerca costante di se stesso. Esploratore delle ombre, inventore di mondi favolosi, pubblicò Le pays de l’éclairement (1967), La conscience démonique (1974), Victor Hugo, le grand échavelé (1975), Nefer (1978). Morì a Parigi nell’aprile del 1991, poco dopo la riedizione di Breton a-t-il dit passe, interessante affresco sui rapporti avuti dall’autore coi surrealisti e alcuni esponenti dell’arte modernista. I testi che seguono, inediti in italiano, sono una sezione (cfr. pp. 59-67) di Fruit sortant de l’âbime, volume pubblicato nel 1993 dall’editore provenzale Le bois d’Orion e che raccoglie composizioni poetiche scritte perlopiù tra il 1960 e il 1968. [I lavori fotografici che illustrano l’articolo, eccettuato il ritratto qui in alto di Duits, sono di Francesca Woodman.]

«Non dubito neanche per un istante che il messaggio essenziale che avrò cercato di cogliere a brandelli lungo la mia vita reale stia attualmente passando attraverso di te e – dirò di più – forse solo attraverso di te». Così, nel 1942, a New York, André Breton accoglieva l’ingresso in poesia di Charles Duits, allora appena diciassettenne. Al suo ritorno in Francia, Duits collaborò a diverse riviste letterarie e scrisse il suo primo romanzo (Le Mauvais mari, 1954). Nel corso dei decenni costruì un’opera potente e senza compromessi, nata dalla sua esperienza d’uomo alla ricerca costante di se stesso. Esploratore delle ombre, inventore di mondi favolosi, pubblicò Le pays de l’éclairement (1967), La conscience démonique (1974), Victor Hugo, le grand échavelé (1975), Nefer (1978). Morì a Parigi nell’aprile del 1991, poco dopo la riedizione di Breton a-t-il dit passe, interessante affresco sui rapporti avuti dall’autore coi surrealisti e alcuni esponenti dell’arte modernista. I testi che seguono, inediti in italiano, sono una sezione (cfr. pp. 59-67) di Fruit sortant de l’âbime, volume pubblicato nel 1993 dall’editore provenzale Le bois d’Orion e che raccoglie composizioni poetiche scritte perlopiù tra il 1960 e il 1968. [I lavori fotografici che illustrano l’articolo, eccettuato il ritratto qui in alto di Duits, sono di Francesca Woodman.]

DIARIO DI BELLEZZA

3 settembre 1942

Di ritorno dalla fiera, ci fermammo all’insegna delle amarezze luminose.

La cameriera era volubile e magica; i suoi capelli, una pianta velenosa con foglie bordate di nero; il suo riso, la grande casa bianca delle lacrime; e il suo volto, il frutteto delle paure.

In cucina, i cocchieri, legati con corde e imbavagliati, si andavano rosolando.

Al primo piano, le ballerine scaldavano le lunghe gambe rosse, e i tamburini del momento ci obbligavano a molteplici e perigliose ricerche.

Al secondo, un mascalzone di grossa taglia, la cui bocca s’andava frangendo contro i vetri, piangeva e scioglieva i fili della memoria.

Al terzo, i morti se ne stavano distesi. Da lì, si aprivano cammini per il viaggiatore.

*

Un giorno, mentre procedevo in cielo con Agnese, uno specchio si alzò per aria e vidi che la mia compagna, in quello stesso specchio, era un’ala bianchissima, aperta e con polveri d’oro.

L’ala che era Agnese mi disse:

«Sono donna anche sulla terra. Bussa alle porte dell’acqua e vedrai. Oh mio corallo, non farmi del male».

Crepuscolo, le tue gambe sono bionde al sottile orizzonte dell’amore, e le tue piogge hanno capelli di vento più giovani del cristallo.

Agnese, però, era sparita. La sua bella scrittura ovale e nera restò sospesa. Io scesi a terra. Assai teneramente innamorato, nuotai nell’infanzia, diluendo l’olio glauco sulla mia fronte e bevendo persino la schiuma scintillante della donna scomparsa.

Poi la vidi, dall’altro lato della strada, con un uccellino in testa.

«Ti ricordi?», le chiesi.

L’ombra ci copriva. Il mio desiderio era come mercurio tra le costole di questo corpo pesante. Lei sembrava vestita di rosso, bordata di audacia, con occhi di luce. Non osavo sfiorare la peluria che la difendeva meglio d’un Angelo. Pioveva. Nella mia mente, il suo corpo era un fiume. Freschezza, pensavo alla sua profonda freschezza. Pensavi tu al mio silenzio?

*

Questi nobili toni cerulei

Immaginazioni lente, spinte da un alito e modellate

Da rossori giovanili in calze

Strappate, bionde pienezze toccate da un raggio

Evocano un’infanzia luminosa in lacrime

E la memoria trasparente

E la felicità! Ampia come una nave! E quel lungo

rollio del sogno

Ritorno dell’uomo alla vecchia casa del mare.

*

Oh, viso livido come l’aria della sera! Quante città nei tuoi occhi! Quante case sfregate d’incenso come vecchie mani ardenti sotto l’ascella… Messaggero, amo il tuo belletto! E l’amore che riprende le sue immense bandiere appese all’angolo delle lentiggini.

Colonne di vapore se ne vanno precedute da ombre che le lacerano.

*

La morte tra le alghe (*)

Il giovane giace, ferito a morte, dinanzi al mare.

Entra nella villa, dopo aver bussato a lungo e invano. Non c’è nessuno. Il suo sangue cola sul pavimento.

D’improvviso, un gigantesco cavallo bianco appare all’orizzonte.

* Questa poesia mi è stata dettata nella notte del 9 settembre 1949. L’ho trascritta tale e quale.

*

Nudità di un tempo in fasce verdi

Di notte, con punte di fuoco nell’acqua

Nudità folle e verde con mulinelli

Di sabbia intorno ai piedi, fiamme sui seni

E fianchi larghi e biondi rischiarati

Dal mio sguardo, mentre la terra nera e cieca

Girava sotto i nostri passi.

*

Ho passeggiato per la tua città, Agnese. Illuminato dal tuo cielo femminile, ho sentito che le mie dita appartenevano a un uomo, le mie mani verdi prigioniere del fuoco che le incatena al tuo magico oro. Tu, così piovosa sotto i tuoi capelli, il cui ridere sale nel mio sangue, sottile come un ago o l’uccello di tua figlia (volevo dire: la tua città [gioco di parole intraducibile tra fille e ville; N.d.T.]). Mi piacerebbe farti una figlia che fosse un’altra te stessa, questa città lunare della tua primavera. Vorrei abitarti e partorirti, vivere nell’acqua nera del tuo grembo e far emergere dalle tue sabbie occulte una meravigliosa ninfea. Ma temo che tu abbia molte forbici nei cassetti dei tuoi nervi, e tutte le rondini della perdita impigliate tra i capelli. Mi sento molto nudo accanto a te, e molto magro coi miei piedi gotici e le mie spalle coperte di lacrime. Mi restituisci all’adolescenza e a tutti i miei desideri balbettanti d’un tempo. Ero nero, fradicio. Il mio sangue era rotto.

Penso alle tue alghe, di notte, sugli scogli. E a te, simile a una mandorla. Vedo persino il tuo fianco lavato dalla schiuma, il ventre rilucente, le mani coperte di filamenti e scintille. Non riesco a vedere il tuo viso (fa sempre notte nel tuo mondo). Non vedo nemmeno i tuoi seni, ma stranamente vedo le tue ovaie come due uova bionde. A volte pare che tu sia negli interstizi del sonno, accanto a me, a rotolare lungo le rotaie dell’amore, eternamente, insieme a me. Ancora così piccola, Agnese, benché già così grande. Mille treni s’incrociano con un fragore terribile nell’oscurità. Non ho mai saputo parlare.

* * *

Le 3 septembre 1942

Revenant de la foire, nous nous sommes arrêtés à l’enseigne des amertumes lumineuses.

La servante était changeante et magique; ses cheveux, une plante vénéneuse aux feuilles liserées de noir; son rire, la grande maison blanche des larmes; et son visage, le verger des craintes.

Dans la cuisine, des cochers, saisis par les cordes, un baillon sur la bouche, brunissaient.

Au premier étage, les danseurs chauffaient leurs longues jambes rouges, et les tambourins du moment nous obligeaient à de multiples et périlleuses recherches.

Au second étage, un polisson de grande taille, dont la bouche se meurtrissait aux vitres, pleurait et défaisait les ficelles du souvenir.

Au troisième, les mortes étaient étendues. De là partaient des chemins pour le voyageur.

*

Un jour comme je marchais avec Agnès dans le ciel, un miroir s’envola et je vis que ma compagne était dans ce miroir une aile très blanche debout avec des poussières d’or.

L’aile qui était Agnès dit:

«Je suis aussi une femme sur la terre. Frappe aux portes de l’eau, tu verras. O mon corail, ne me blesse pas.»

Crépuscule, tes jambes sont blondes au mince horizon des amours, et tes pluies ont des cheveux de vent plus jeunes que le cristal.

Agnès cependant avait disparu. Sa belle écriture ovale et noire demeurait en suspens. Je descendis. Très doucement amoureux, je nageai dans l’enfance, divisant de mon front l’huile glauque et buvant à même l’écume la scintillation de la disparue.

Puis, je la vis, de l’autre côté de la rue, qui portait un oiseau sur la tête.

«Te souviens-tu?» lui demandai-je.

L’ombre nous couvrit. Mon désir était entre les côtes de ce corps lourd comme du mercure. Elle paraissait habillée de rouge, liserée d’audace, avec des yeux de jour. Je n’osais pas effleurer ce duvet qui la défendait mieux qu’un Ange. Il pleuvait. Dans ma pensée son corps était une rivière. Fraîcheur, je pensais à ta profonde fraîcheur. Pensais-tu à mon silence?

*

Ces nobles couleurs de bleu

Imaginations lentes, poussées par un souffle et modelées

Avec des rougeurs de jeunesse en bas

Déchirées, ces ampleurs blondes touchées par un rayon

Evoquent l’enfance très claire sous des larmes

Et des transparences de mémoire

Et le bonheur! Large comme un navire! Et ce long

roulis du rêve

Le retour de l’homme à l’ancienne maison de la mer.

*

Oh, visage meurtri comme l’air du soir! Que de villes, dans ton œil! Que de maisons frottées d’encens comme de vieilles mains ardentes sous l’aisselle… J’aime ton fard, messagère! Et l’amour qui reprend ses immenses drapeaux pendus à l’angle des rousseurs.

Des colonnes d’humidité s’en vont précédées d’ombres qui les déchirent.

*

La mort dans les algues (*)

Le jeune homme est couché devant la mer, mortellement blessé.

Il entre dans la villa, après avoir longuement et vainement frappé. Personne. Son sang coule sur le parquet.

Soudain paraît à l’horizon un gigantesque cheval blanc.

* Ce poème me fut dicté pendant la nuit du 9 septembre 1949. Je l’ai transcrit tel quel.

*

Nudité de jadis, dans les écharpes vertes

La nuit, avec des points de feu dans l’eau

Nudité folle et verte avec les mouvements

Du sable autour des pieds, des flammes sur les seins

Et de très larges blondes hanches éclairées

Sous mon regard et pendant que tournait

Sous mes pas et les siens la noire aveugle terre.

*

Je me suis promené dans votre ville, Agnès. Eclairé par votre ciel féminin, j’ai senti que mes doigts appartenaient à un homme, mes mains vertes captives du feu qui les enchaîne à votre or magique. Vous si pluvieuse sous vos cheveux, vous dont le rire monte dans mon sang, fin comme une aiguille ou l’oiseau même de votre fille (je voulais dire de votre ville). J’aimerais vous faire un enfant qui fût vous-même, cette ville lunaire de votre printemps. J’aimerais vous habiter et vous enfanter, vivre dans l’eau noire de votre ventre et faire de vos sables cachés surgir un merveilleux nénufar. Mais vous avez, je le crains, beaucoup de ciseaux dans les tiroirs de vos nerfs, et toutes les hirondelles de la fuite prises dans votre chevelure. Moi, je me sens très nu à vos côtés, et très mince avec mes pieds gothiques et mes épaules couvertes de larmes. Vous me rendez à mon adolescence et à tous mes désirs bègues de jadis. J’étais noir, mouillé. Mon sang était cassé.

Je pense à vos algues, la nuit, sur des roches. Et vous, comme une amande. Je vous vois aussi le flanc lavé par l’écume, le ventre luisant, les mains couvertes de filaments et de scintillations. Je ne vois pas votre visage (il fait toujours nuit dans votre monde). Je ne vois pas non plus vos seins, mais étrangement vos ovaires comme deux œufs blonds. Il me semble parfois que c’est vous à mes côtés que je trouve dans les interstices du sommeil roulant avec moi sur les rails de l’amour, éternellement. Mais si petite encore, Agnès, quoique si grande déjà. Mille trains s’entrecroisent avec un bruit terrible dans les ténèbres. Je n’ai jamais su parler.