L’ultima cosa che ti ho detto è stata: ti amo.

Avevo il fianco destro girato verso di te, che avevi il fianco destro rivolto alla finestra. Mi sono sentita strana compiendo una rotazione innaturale, cercando di uscire da quello in cui stavo entrando. Mi sono attaccata allo stipite della porta con le unghie: ne sono sicura perché ricordo il modo in cui scivolavano senza l’attrito dei polpastrelli. Mi sono girata e, sorridendo troppo, ti ho detto: ti amo. Tu mi hai risposto, seria: ti amo anch’io, anche se sei stronza.

Prima, quando eravamo sole, ho pensato di sabotare il piano al quale avevo aderito mio malgrado. Non è stupida, lo sa. Ma no, non se ne rende conto: è consapevole di essere grave ma non così tanto, è sedata. Bah, pensavo, sedati sarete voi — lei è la persona più vigile che io abbia mai conosciuto, anche adesso. Non saranno i sedativi a sedarla. Non come credete. Che arrogante sono stata. Riesco a essere ingiusta anche quando sono muta, bel primato. Ecco, ho pensato che io e te ci meritassimo di parlare di Morte, di dircelo come non ci siamo mai negate niente. Invece dopo aver parlato amabilmente di una mastoplastica post-degenza ritenuta necessaria dalla giuria di occhi gonfi riunita al tuo capezzale, dopo aver fatto una battuta infelice sul tuo naso, cosa che ti ha fatto aggrottare le sopracciglia (sopra le ciglia, come in alto, così in basso) in una smorfia di finto rimprovero e aver magnificato la tua proverbiale bagna cauda che, scherzi a parte, davvero non te l’ho mai fatta? No. Davvero? Sicura, no (ma anche chissenefrega?) — dopo tutto questo, avrei voluto decidere io.

Non avremmo parlato di specialità culinarie che non mi avresti preparato per un Natale che non avresti visto. Avremmo parlato di come cazzo pensavi che io potessi sopravvivere a te, senza la tua montagna di libri, il cappotto caldo e il naso freddo e il resto. Ti avrei chiesto direttive applicabili da subito su come riorganizzare il cemento amato. E davvero, a un certo punto, satura di discorsi basici che non abbiamo mai intavolato prima e dopo aver accertato che non ci fosse nessuno nell’arco di un paio di metri, ho aperto la bocca per dirti quello che nessuno voleva ti dicessi, per dire a me quello che non volevo sentire, per dire agli altri che tu sapevi, ma fingevi per loro e per me. Edajje.

«Dormi a casa mia, è grande.»

«No, disturberei.»

«No, è grande.»

«No, ho già preso un airbnb.»

«No, dormi a casa mia, c’è posto.»

«No, ho già pagato.»

«Non fare la stronza.»

«No, tu non fare la stronza.»

«Dai, adesso vai lì e dici alla padrona di casa che dormi da me.»

«Ti ho detto di no: davvero non capisco! Non hai mai insistito in niente da quando ti conosco, perché farlo proprio adesso che stai

—colpo di tosse fuoricampo, un colpo di tosse coi capelli lunghi argentati legati da tre elastici equidistanti in una coda di cavallo, segmenti perfetti che—

dai, non insistere: sei la cosa più importante che abbia avuto nella vita.»

«Anche tu, lo sai che ti amo.»

«Ma perché cazzo non me lo hai detto?»

«Come avrei potuto dirti (indicandoti il corpo con una mano stanca)… questo?»

È lì che hai iniziato a piangere. Una persona saggia ti avrebbe lasciata in pace, ma io resto un toro e avevo addosso una rabbia per il tuo suicidio mascherato da cancro, forse perché ero l’unica a ritenerlo tale.

«Ah beh grazie, in effetti è molto più facile così.»

«Ma avresti messo sottosopra la tua vita per me!»

(Come in alto, così in basso)

«Questo è poco ma sicuro!»

Hai ricominciato a piangere e dalla sedia verso la finestra ho sentito la percussione dei trapano-occhi appartenenti a coda argentata forarmi le tempie. Un buco perfetto, da parte a parte, con in mezzo i miei cirrostrati di indelicatezza. In modo molto maturo ho affrontato la disapprovazione di coda argentata fissando il tavolino accanto alla sedia. Mi sono chiesta quanto mai possa costare alle infrastrutture mettere dei tavolini non brutti. Ché uno già c’ha da morire, almeno vedesse del design al posto del linoleum color fastidio, per giunta scrostato ai bordi. Era ora di smettere di rimproverarti. Abbiamo parlato della grande bellezza in termini assoluti e come film. Era quasi ora di

In quell’atmosfera da musical decadente mi aspettavo che da un momento all’altro entrasse un medico cantando. O che iniziassi a farlo tu. Ti saresti strappata le flebo e sarebbero scese stelle filanti dal soffitto. Sono uscita dopo averti cinguettato un ti amo eccessivamente gioioso girandomi a destra, con il braccio spalancato degno della migliore uscita di scena, ma facendo perno sulla gamba sinistra, tutto il peso di quella bugia assoluta appeso alle unghie appese allo stipite appeso alla parete appesa all’ospedale appeso a Milano appesa al mondo e finalmente ho guadagnato il premio della mia commedia, un muro a separarti dai miei singhiozzi, ah, un muro rimasto in piedi nonostante la deflagrazione di

(un palazzo si demolisce in modo strategico, posizionando delle cariche e facendole detonare in una sequenza prestabilita. Se le manovre vengono compiute bene, la struttura collasserà su se stessa. Le persone, tenute a distanza di sicurezza vedranno il crollo, la polvere, che spettacolo è quando non sei in pericolo! Per una demolizione perfetta bisogna tenere in considerazione sia le forze statiche che quelle dinamiche: i diversi materiali impiegati nella costruzione della mia vita reagiscono in modo diverso alle sollecitazioni e potrebbero precipitare in una direzione non voluta, oppure pezzi di struttura potrebbero rimanere in equilibrio precario)

me.

Perché me lo hai tenuto nascosto? “Perché non voleva farti soffrire”. Cazzate. Eri molto più complessa di così. Inoltre, il mio indice di sofferenza è sempre stato fuori scala; quindi, non avrebbe fatto la differenza in una decisione simile. Una sera tornavo dal lavoro e c’era un vento crudele, con dervisci di foglie castane che ti sarebbero piaciute. Un vuoto enorme dentro di me e un vuoto enorme intorno a me. Sarà sempre così, la vita, da adesso? Ho sentito uno strattone arrabbiato al braccio e mi sono voltata per vedere chi fosse il simpaticone. Non c’era nessuno. Ok, le allucinazioni fanno curriculum. Quel vuoto è diventato la mia madeleine. Non me lo hai detto perché non avresti accettato la mia imposizione a reagire, a combattere la depressione dopo la morte di tuo padre. Non era una vera depressione, non il genere che avremmo potuto trovare nel DSM-5. Avevi l’amore, i tuoi figli e i tuoi progetti. Ma non bastava più. Il cancro è arrivato come una guerra da combattere perché sapevi di doverlo agli altri, ma in fondo ti mancavano gli anticorpi emotivi per farlo. Alla mia dea razionale mancava una ragione. Ti avrei soffocata di cure e lo avrei fatto per non essere costretta a vivere senza di te. Tu sapevi. Ti avrei sventolato sotto il naso divertente che avevi un ventaglio di cose che non avresti proprio potuto perderti. Tu sapevi. E poi noi avevamo un accordo: mi avresti salvata da me dopo di lei. Al culmine del mio egoismo ho pensato che l’egoista fossi tu. E sono stata così incazzata. È un anno che sono incazzata, sai. Per non essere stata abbastanza. Per non essere stata una degna sostituta di tuo padre, un amore che per quanto mi sforzassi di comprendere non ha mai fatto parte del mio dizionario. Non ero lui. Io stupida e il mio amore ancor di più, tutti stupidi mentre tu avevi deciso, scorpione fino alla fine. Nessuno a cui confessare la mia epifania. Nessuno che mi avrebbe creduto. Sola senza te, sola di te.

Penso che tu ti sia ammalata perché essere sana non avrebbe avuto comunque senso, senza quella condivisione, senza quella protezione, senza quel tutto che non ero neanche in parte. Sono partite piccole detonazioni. Non le sentivo, perché mi chiamavi e mi dicevi le cose belle che solo tu al mondo sapevi dirmi. Non avevo sospetti dell’esaurimento estetico perché una volta l’Ale mi ha detto che, per quanto sia brutto da ammettere, siamo biologicamente programmati per sopravvivere ai lutti e io gli ho creduto.

È calato il sipario su una commedia che nessuno pensava davvero fossi in grado di inscenare: ne avevo la certezza perché ho misurato con lo sfiduciometro la veemenza di tutti i “te la SENTI? Non puoi piangere, LO SAI, vero? NON devi piangere. Pensi di FARCELA? DAI”. Una volta appoggiata al muro, tu stavi collassando di là e la mia demolizione stava iniziando di qua. Annaspando ho chiesto a coda d’argento: sono stata brava? Ah, l’approvazione esterna. Non ne ho mai abbastanza. Poi è arrivata una nebbia, da sopra, fino al piano terra della mia esistenza. Ricordo solo il viso di tua sorella, vicinissimo (che mondo sbagliato è quello in cui tua sorella cerca di fare forza a me? Forse non è un buon momento per sbandierare il nostro ateismo vero? Sono una merda). Mi concentravo sulla bocca che si muoveva ma sentivo solo un ronzio interrotto da parole che, contro la loro intenzione, mi catto-sconfortavano a dismisura: “serenità” bzzzzzzz “angelo sempre vicino” bzzzzzzz e pensavo e pensavo e pensavo e pensavo che pensare non serve ma non riuscivo a smettere né di piangere né di pensare né di continuare a collassare un piano dopo l’altro e ho realizzato di essere il grattacielo più alto mai esistito, ogni piano fatto di momenti vissuti e anche quelli futuri, ogni piano un momento in cui ti ho avuta e uno in cui non ti avrei più avuta e tutte le cose che avevano senso e che avrebbero smesso di averlo e

C’è solo un errore che mi preme rendere noto ai demolitori. Credere che esista una reale distanza di sicurezza dalla demolizione. Le mie macerie se le sono respirate tutti, soprattutto le persone più vicine, ho quasi ucciso tutti con la silicosi della disperazione prima e dell’arresa poi. Qualcuno ha notato che fumo di più. Nessuno sa che sono le macerie a essere ancora fumanti, non le Chesterfield che ho in bocca. Ho paura di tutto perché eri il mio scudo assoluto. Ho smesso di scrivere perché non avresti letto. Ho disimparato a muovermi nel mondo perché eri la mappatura del ritorno, tutte le briciole di tutte le tasche.

Nella nebbia affiorano altre parole. Tipo, la Mei che mi racconta di quella volta in cui ha sperimentato le cinque fasi del lutto concentrate in un giorno. Penso al significato delle lettere nell’alfabeto ebraico, dato che anche nella demolizione ci sono cinque fasi. Sono lì con i rumori di radio sintonizzate male, inopportuna a me stessa come sempre, e penso di chiedere delucidazioni a un rabbino in merito alla teoria del demolutto.

1. Delimitazione dell’area e messa in sicurezza del sito. In psicologia, negazione.

2. Smantellamento preparatorio. In psicologia, rabbia.

3. Installazione degli esplosivi. In psicologia, contrattazione.

4. Implosione. In psicologia, depressione.

5. Bonifica o riciclo dei materiali. In psicologia, accettazione.

Sono ancora a pochi metri da te, parete radio nebbia bzzzz, mi scoppia la testa, mi scoppiano i corridoi, quello è un infermiere?, arpioniamolo.

«Mi scusi, sarebbe così gentile da regalarmi un Oki?»

«E Lei chi è?»

(Ero un grattacielo. Il grattacielo più alto mai esistito. Adesso mi fumano le macerie ma guardi, sono ancora capace di esprimermi con gentilezza. La sente la gravità? Non è mica quella terrestre. È almeno quella di Giove. Ha mai pensato al termine “gravità”? Dovrebbe essere un’onomatopeica, non crede? Grav grav, qualcosa di serissimo e pesantissimo che scava e trova ordigni inesplosi. Beh, Le risponderò in modo coerente con i miei pensieri dato che)

«ero un grattacielo e ho solo bisogno di…»

(uno psichiatra, magari?)

«No, non diamo farmaci solo perché qualcuno ce li chiede.»

Poco più di un sibilo, io.

«Allora vaffanculo.»

A quanto pare non ero più capace di gentilezza. Forse la fase della rabbia è iniziata lì.

Dai, vieni. Ascensore. Sei stata brava.

Un giorno mi sono svegliata ed ero cattiva. Ho iniziato a fantasticare su una giustizia riequilibrante fra morti e viventi. Non auguravo la morte a nessuno, ma ho iniziato a interrogarmi su chi si meritasse di vivere. Eri diventata un temibile termine di paragone. Parlavo con le persone e pensavo: tu no, tu sì, tu sì, tu no. Con chiunque. Al supermercato, per strada. Una ragazza si è lamentata con me della sua estetista: cioèmagguardalemieunghie. Lo vedi lo smalto? Vedi che quello delle mani è un rosso che vira al fucsia mentre quello dei piedi è un rosso che vira all’arancione? Ah sì, vedo. E ho pensato: hm, tu no.

Sono andata a trovare mio padre. Non ho provato niente, nessun tipo di emozione, neanche brutta. Forse una frazione di delusione perché mi aspettavo implorasse il mio perdono; invece, mi ha parlato della sua fisarmonica. Tanto l’ho avevo già perdonato anni fa, quindi regalargli anche la mia indifferenza non costava poi molto. Ma ho pensato: perché lei è morta e tu sei ancora qui?

Poi ho iniziato a prendermela con me stessa. Risse allo specchio. Spaco botilia. No, prima bevo botilia. Ero allenata alla cattiveria, è stato semplice. La domanda era la stessa, solo introflessa. Perché lei è morta e tu sei ancora qui? Lei lo meritava molto di più. Perché non esiste un merito biologico?

La mia ira di poliuretano a spruzzo investiva tutti e tendeva a montare con l’additivo delle consolazioni basiche che mi arrivavano: “lei è sempre con te”, “lei non vorrebbe che tu stessi così”, “eravate così legate”, “sono cose che succedono”, “come ti capisco, a me è morto X”, “devi reagire”, “anch’io ho perso un’amica”, “almeno siete riuscite a dirvi addio”. Ho commesso l’orrore di dire alla mamma di aver perso come una madre. È sempre stata un po’ gelosa del nostro rapporto, anche se non lo ammetterebbe mai. Ha tirato indietro le orecchie come fa quando si indigna, una cosa buffa che mi impediva di prenderla sul serio quando da piccola mi rimproverava, mi ha detto di averle spezzato il cuore, che lei è mia madre. Ho provato a spiegarle che la mia sopravvivenza non dipende da lei (anzi), ma dal cemento amato. Dice di ricordarsela bene, questa cosa, ma di trovare comunque allucinante la mia vita all’insegna della tragedia. È da quando sono bambina che lo sa. È da quando sono bambina che cerca di convincermi del contrario.

Però quando si è ammalata me lo sono tatuata lo stesso, in arabo: che tu possa seppellirmi, mamma. Era l’unica lingua in grado di esprimere un concetto del genere. Ha portato fortuna, a quanto pare. Il tatuatore lo sapeva. Lui mi ha presa sul serio, ha soffiato sull’inchiostro e ha annunciato, serissimo: “adesso è un inchiostro magico”. Avrà avuto al massimo ventidue anni. La mamma era lì, nuda nella sua malattia, cercando di parlare d’altro. Ogni tanto scuoteva la testa. «È bellissimo e ingiusto allo stesso tempo.» «Quindi è come la vita?» 100% Viviana. Conseguente alzata di occhi al cielo. 100% Silvana.

Quando una persona mi chiede il suo significato, prendo tempo. Sopravviverà alla mia verità? Al mio ritenere che un mondo senza di lei non sia un neanche un mondo? Potrà capirlo? Se l‘esito è negativo, sorrido e spiego che c’è scritto “ti auguro una lunga vita, mamma”. Aaaah! Sorride in risposta ed è felice, perché le persone non tollerano questo genere di spine e preferiscono l’imitazione aberrante della gioia che mi ha fatto sempre accapponare la pelle, quella degli accordi in maggiore delle canzoncine da oratorio e dei clown.

Fin da piccolissima, considerando il nostro legame, avevo formulato un delta di sopravvivenza che alla morte della mamma mi avrebbe concesso ancora circa tre anni di vita. Al massimo. Poi non avrei retto. A dieci anni avevo già preparato una lista di necessità per sopravvivere alla sua morte. Sarei sopravvissuta se avessi avuto la responsabilità di almeno un altro essere umano (figli, tipo) e/o una rete di cemento amato. Tutte le persone che ho scelto durante questi anni sono state accuratamente selezionate per regalarmi tempo dalla morte della mamma in poi.

Tu, mio fratello, la Fra, l’Ale, la Mei, il Manu, la Gleidy e la Fede sareste stati la prima linea. La prima linea era stata composta seguendo l’euristica dell’effetto Lindy. La seconda linea sarebbe stata rappresentata dall’amore, da Max (per via della sua paternità responsabile che trovo confortante) e da mia sorella (in seconda linea per questioni di ruvidità. Ora è più setosa nei miei confronti ed è finita nella prima linea). Terza linea: tutti gli altri Amici. Quarta linea: gli sconosciuti gentili e i posti. Istanbul, San Francisco. (Avendo cura di stare lontana dai ponti). Il team di cemento amato non avrebbe mai sminuito il mio dolore, né la necessità di lasciarmi appassire poiché privata della sua presenza, non avrebbe questionato le mie decisioni, mi avrebbe sempre presa sul serio, non avrebbe cercato di sedarmi con proposte religiose o para-religiose, mi avrebbe riempita di parole con un peso specifico insostenibile per gli altri, non avrebbe tentato di “consolarmi” come si consolano le persone normali. Se fossi stata recuperabile in qualche modo, il cemento amato avrebbe avuto l’incarico di ricomporre i miei frammenti pazientemente e armarli di una struttura non cedevole ma resiliente all’attività tellurica del mio cervello del cazzo. Ma l’incarico più importante del cemento amato sarebbe stato quello di non insistere qualora non ci fosse più niente da salvare in me. Nuovo compito degli ultimi anni: monitorare le mie sinapsi in modo da rilevare un eventuale prematuro decadimento, aiutandomi a non esserci più prima di venire abbandonata dalla memoria e dalle parole. Piena fiducia al comitato del cemento amato. C’è gente che non sa delegare — beh, io sì.

rewind

Ci spedivamo dei libri, perché le consegne a mano erano diventate fisicamente troppo pesanti. Si parlava di una decina di libri alla volta, più qualche regalino idiotamente sensato. Poste Italiane applica adesivi per segnalare il bacino di destinazione, ma tutto è amore quando si ama. Mi hai mandato una foto per testimoniare come le cose si fossero allineate per meravigliarci. Tu, che avevi imparato da pochi anni a manifestare emozioni. “Una volta non l’avrei notato. Sei stata tu a insegnarmi a notare la bellezza che si infila nelle pieghe delle cose”. Pff, capirai che lezione. Mi è tornato in mente rivedendo una foto e ho pensato di averti uccisa io, insegnandoti senza volerlo a notare le cose che gli altri non vedevano, a vivere in castelli di metafore. Forse hai notato talmente tanti dettagli dell’assenza di tuo padre che le tue cellule sono impazzite di dolore, e avrai notato anche quelle. Ti ho uccisa io?

ancora rewind

Singhiozzi da un bagno. Chi c’è? Io: io! Come ti chiami? Viviana. Lavori qui? Sì. Perché piangi? Niente. Non si piange mai per niente. Un signore mi ha detto che ho concluso una vendita perché gli ho rubato un cliente, invece io non ho rubato clienti a nessuno: ho una lista di nominativi e basta, ma adesso quello lì vuole che la vendita venga conteggiata a lui e non è giusto e mi urla contro. Dai, esci.

Ah, ma sei tu! Ci eravamo già incrociate nell’ufficio-alveare che condividevamo. Non era un posto che incoraggiasse gli scambi personali.

Mi hai sorriso, ma quando ho abbassato le difese mi hai presa per un polso e trascinata in ufficio fino alla scrivania di Sciortino (ricordo ancora il cognome), che era seduto su una sedia molto bassa e improvvisamente mi era sembrato poverissimo, affamato, vecchio e patetico — non il mostro mangia Viviane di trenta minuti prima. Ma eri partita, tu. “Sei un vecchio invidioso. Prendertela con una ragazzina solo perché tu non vendi niente. Ma la vedi? È una bam-bi-na. Dove lo trovi il coraggio? Adesso ti scusi in modo sentito e poi la lasci in pace o te la vedrai con me.”

Io ovviamente piangevo a dirotto, ma non più per lui. Certo, allora non potevi saperlo. Non c’è niente che mi faccia piangere di più delle attenzioni quando sono triste. Così ho una specie di effetto rebound e sembro più disperata, anche se in realtà sto meglio. Tutta al rovescio, io.

Di nuovo: polso, corridoio. Stop. Era chiaro chi fosse al comando. Sègnati il mio numero, nel caso avessi bisogno. Giovanna. Ah no, non posso, ho già una Giovanna in rubrica: come ti chiami di cognome? Mariano. Perfetto, sarai la Mary. Ma che schifo, non ti azzardare a memorizzarmi col cognome, eh! Ok.

Senti… vuoi essere la mia mamma milanese? (Ma cosa ti dice il cervello? Ma puoi chiedere a una perfetta sconosciuta di ricoprire un incarico del genere? E non glielo stai nemmeno chiedendo con una risata! Almeno dissimula!)

«Sì.»

«Eh?»

«Sì, sì. Ho sempre desiderato avere anche una figlia femmina, e tu mi darai soddisfazioni.»

«Allora tu sarai la mia mamma suricata.»

«Finalmente un incarico che potrò prendere sul serio.»

fast forward

Mamma, è morta la Giò.

Chi?

La Mary.

rewind

Guarda che non c’è niente di male a chiedere aiuto durante un divorzio: vieni a stare una settimana a Trento. Non sono di compagnia. Non serve che tu sia di compagnia, ti prendi le coccole mie e della mamma e basta. Ma non sono presentabile. Chissenefrega, vieni in pigiama.

Sono stati giorni di lacrime ininterrotte, tisane e pigiami scaldati sul termosifone del soggiorno. Mi vergognavo un po’ del paesino, dell’ambiente così lontano dall’essere milanese. Ho capito solo l’anno scorso quanto fosse vicino a quello che eri tu, quando sono arrivata a Robaronzino. Non volevi dormire da sola, così stavamo tutte e tre nel letto della mamma, ognuna impegnata a non svegliare le altre che comunque non dormivano. Di giorno ti leggevo “Donne che corrono coi lupi” e sapevo che mi stavi ascoltando anche se avevi la testa sotto il cuscino, singhiozzante anche lui dei tuoi singhiozzi. Un cuscino empatico, così lo avevamo chiamato.

fast forward

Amore, ho fatto un disastro: ho buttato all’aria la mia vita, fatto soffrire qualcuno ingiustamente, non so da che parte cominciare. Ricominceremo insieme, mezz’ora alla volta, poi un’ora alla volta e avanti così, fino a quando tornerai a vivere. Ma non si torna a vivere con un peso del genere! Non dico che possa succedere in generale, ma sono certa che succederà a te. Ho bisogno di parole. Stasera ti chiamo.

E mi consolavi l’inconsolabilità, mettevi in dubbio i miei dubbi, mi raccontavi le tue sensazioni in modo determinato e determinante. Soprattutto mi raccontavi storie della tua vita anche se pensavo di conoscerle già tutte. Tappavi i miei buchi infiniti con una serie di rimedi pratici che, al netto della mia testardaggine, funzionavano. Sempre.

rewind

«Non so abbracciare.»

«Eh?»

«Sì, ci riesco solo con te, ma non ho mai avuto la cultura degli abbracci: la mia mamma non manifestava affetto fisicamente, perciò non ho mai imparato. Mi insegni?»

«Iniziamo subito!»

fast forward

«È morto mio papà.»

«Vengo a Ciriè.»

«No, non serve.»

«Non serve nel senso che ti starei in mezzo o non serve perché hai paura di disturbarmi a chiedermelo?»

«Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?»

«Dai, scema.»

«Ho un estremo bisogno di te. Se puoi, vieni, per piacere.»

Ti ho portato regali inutili, tipo un campanellino allarme-lacrime da suonare se di notte avessi avuto bisogno di me… anche se dormivamo in letti vicini. A un certo punto ti sei alzata per fare pipì, ma avevi addosso il campanellino che ha iniziato a suonare, cosa che io ho scambiato per un allarme-lacrime e ho fatto irruzione in bagno. Abbiamo riso per un quarto d’ora. Il giorno dopo, mentre eri a parlare di tuo papà con chiunque, Ema e io siamo andati a fare la spesa. Poi siamo stati ad aspettarti, al casale. Ho fatto questa foto perché volevo dirti cose anche se non c’eri. In realtà te l’ho mandata un po’ dopo. Ero in dubbio: ti avrebbe forse dato fastidio? Fa così male rivederla oggi, pensata per una te viva.

Tuo papà aveva dei galli bellissimi. Mi hai raccontato che quando sono arrivati quelli delle pompe funebri a portarlo via hanno visto i galli e, senza rendersene conto, sono rimasti incantati per diversi minuti. Si sono anche lanciati in commenti sui loro colori sgargianti, dimenticandosi di avere del lavoro da compiere. Il tutto davanti a voi, ovviamente. Quando si sono resi conto di essersi lasciati andare a un atteggiamento così umano/poco professionale, avevano volti imbarazzati. Mi hai detto che è il genere di ironia che tuo padre, prima dell’Alzheimer, avrebbe apprezzato più di ogni altra cosa. Senza accorgerti di aver avuto l’ironia per accorgertene. E per raccontarmelo. “È tipico suo”, hai detto. Ti ho amata così tanto. Come con la mamma, non c’è mai stato un momento anche tragico nel quale non ci fosse uno spazio per le risate. C’è sempre un motivo per fare il dito medio alla vita e sghignazzarsela — non so come io abbia potuto dimenticarmelo durante quest’anno senza te.

play

Coda argentata urla come i vecchi perché è un po’ sordo. Sai come funziona l’acufene? Inizi a sentire un fischio incessante. O un ronzio. O un sibilo. Vai dal medico, ti dice che a un certo punto smetterai di sentirlo. Tiri un sospiro di sollievo: quindi passerà. Però il medico ti dice che quando si attenuerà fino a scomparire, succederà non per la cessazione del disturbo, ma perché avrai perso la capacità di udire.

Esistono dei momenti privi di dolore, sai, ma sono più inquietanti del dolore stesso. Non è che la fitta si sia attenuata, non c’è meno disperazione. Ho solo smesso di provarla perché ho smesso di provare qualsiasi cosa.

Non posso permettermi di rinunciare a ciò che provo, anche se alcuni membri del comitato saranno concordi nell’affermare che ridurre la banda delle percezioni non potrebbe farmi che bene.

C’è ancora della bellezza di facile accesso: alcune gocce sabbiose rimaste sul finestrino del treno insieme alle tracce di quando facevano a gara fra di loro, durante una pioggia alla quale non ero presente. Un concetto raffinato che avremmo indagato insieme. Una fortuna piccola ma determinante che vince su di una sfortuna più grande, resa inoffensiva. Un gesto bello. Una domanda fatta bene. Una contraddizione che ti avrebbe fatta ridere di gusto. Il sarcasmo che qualcuno non avrebbe capito. La difesa di una causa persa. La dialettica delle connessioni. Lo stupore, la meraviglia per ogni cosa. È tutto ancora lì come lo abbiamo avuto. Solo, a volte, mi sento come se nessuna di noi due fosse mai esistita davvero. Una colpa distribuita.

Ecco cosa è successo dopo di te. Mi sono svegliata in piena notte sentendo la tua voce. Per un po’ ho tenuto una bottiglia di rum sul comodino, insieme alla foto incorniciata di Cioran, Ionesco ed Eliade. Poi è sparita la bottiglia ed è rimasta la foto incorniciata. Poi ho chiuso il mondo fuori, mi sono negata. Poi ho chiuso il mondo dentro, mi sono annegata. Poi ho smesso di odiare perché non aveva senso. Ho pensato di impazzire senza la mia bussola. Ho fatto finta che non fosse successo niente, riascoltato i tuoi messaggi, pensato “bah, stasera ti chiamo”. Ho iniziato ad allenarmi a perdere. Ho parlato di noi agli sconosciuti sui treni. Ho pianto per tratte lunghissime. Ho risposto a chi mi chiedeva di te. Ho inventato un vocabolario di risposte credibili al “come stai” per non spaventare le persone, tranne la Fra, che non ha limiti nella ricezione delle mie ondemmerda. Ho tenuto segreti i nostri segreti. Il mio editor preferito mi ha chiesto se volessi comparire in un’antologia di autori brillanti. Così ha detto. Ok. Un po’ più di entusiasmo? Sì, scusa: ok, grazie mille. Ho iniziato provare gratitudine per quell’addio così lucido nonostante l’ambipur dell’arrivederci diffondesse speranze tristi. Ho riorganizzato il comitato di cemento amato.

Alla fine, dopo tante ricerche, mi hanno ritrovata.

Sono riaffiorata da qualche altra parte, metà cadavere e metà poesia.

A galla in un lago fatto di notte, ancora intenta a guardare le stelle,

come avresti fatto tu.

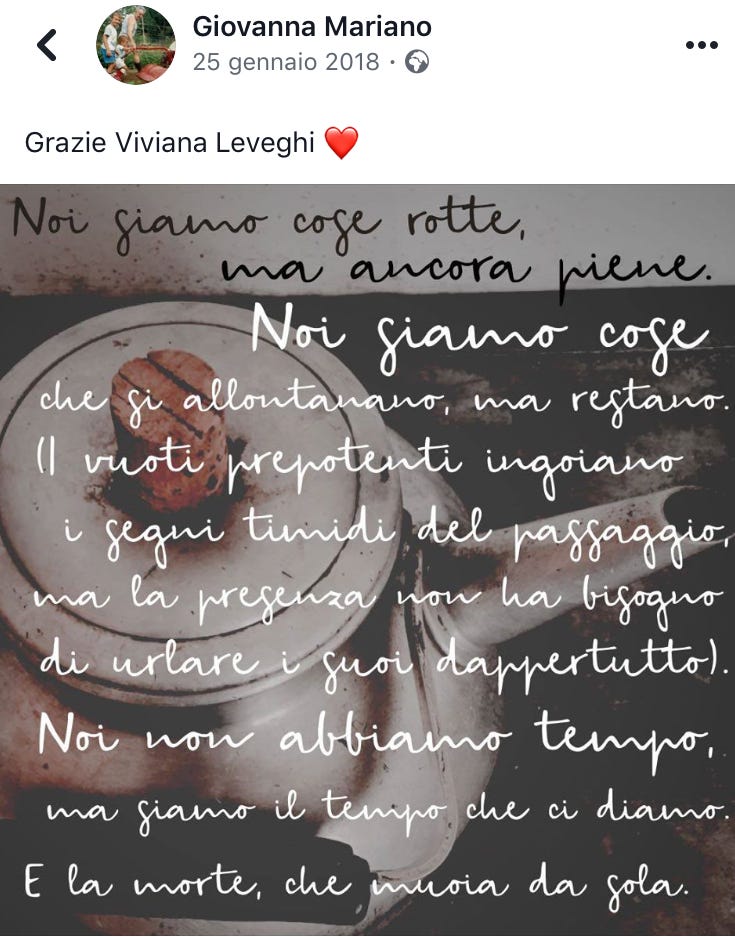

Qualche giorno fa ho deciso che non ci sei, ma sei comunque. Non è sopravvivenza e non è nemmeno tempo. È essenza.

Ti meriti che io voglia meritarmi di vivere.

Per fortuna so ancora di te.

So the hunter is now the hunted

Past voices call my name

I renounce my past to live again

A quiet life

A quiet life

A quiet life for me

A quiet life for someone

An acquired life for me

— “A Quiet Life” — Teho Teardo & Blixa Bargeld

loro…

Possono esistere degli strepitosi dilettanti dell’assoluto che sanno prendere per mano le tue contraddizioni e far sparire il vicolo cieco in cui ti cacci talvolta per non vedere, non sentire, non sanguinare.

my friend, sì, così..